От книг до крепкой дружбы

В начале Великой Отечественной войны в областной библиотеке прошел мозговой штурм – как и чем Урал может помочь солдатам, которые сейчас находятся далеко от дома и защищают границы Родины. Да, гуманитарную помощь, разумеется, отправляли, но что насчет пищи для ума? Вариант нашелся сразу – в библиотеке был фонд дублетной литературы, ведь многие книги поступали в нескольких экземплярах. С 1942 года сотрудники начали комплектовать коробки с посылками для бойцов – с Пушкиным, Достоевским, Салтыковым-Щедриным и другими классиками.

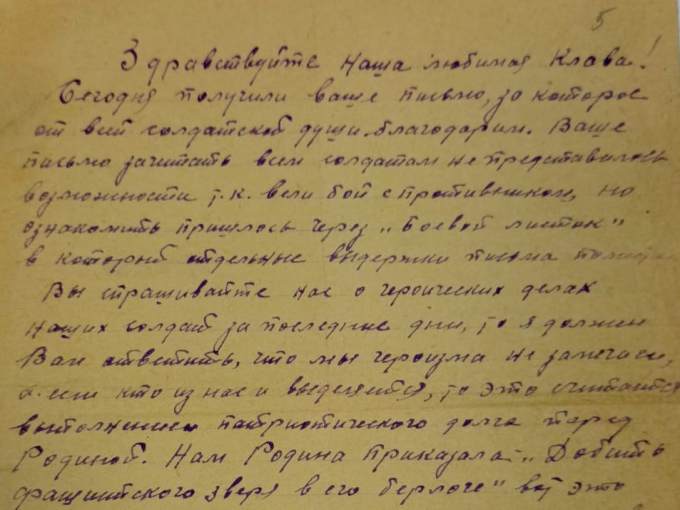

В Советском Союзе не было ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Дом Клавдии Ананьевны Скобелиной, заведующей одним из отделов библиотеки им. В.Г. Белинского, в сороковые годы тоже опустел – на фронт ушел ее муж. Женщина осталась одна с двумя детьми, и ей не оставалось ничего иного, кроме ожидания, ведь вскоре любимый человек пропал без вести. В Белинке она отвечала за переписку с бойцами и за читки в подшефном госпитале №1709. Товарищ Клава, как называли ее в письмах фронтовики, каждый день находила силы, чтобы жить, ждать и словом поддерживать незнакомых людей, жизнь которых постоянно висела на волоске. Ответные письма стали приходить в Белинку практически сразу.

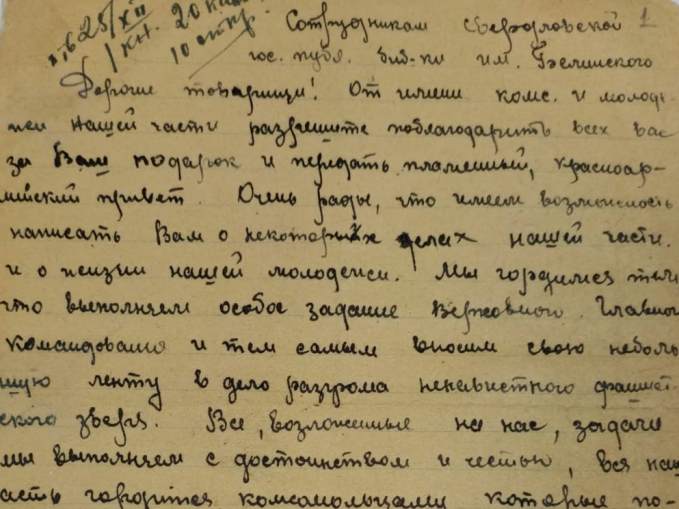

Сначала в библиотеку писали только уральцы, в основном – вчерашние студенты, аспиранты и преподаватели, отложившие тетради и взявшие в руки оружие. В письмах они просили высылать книги, которые так нужны были в минуты затишья – чтобы успокоиться, отвлечься, вспомнить то хорошее, что было до страшных и кровопролитных дней. Спустя время о Белинке и ее сотрудниках узнали в разных частях и подразделениях.

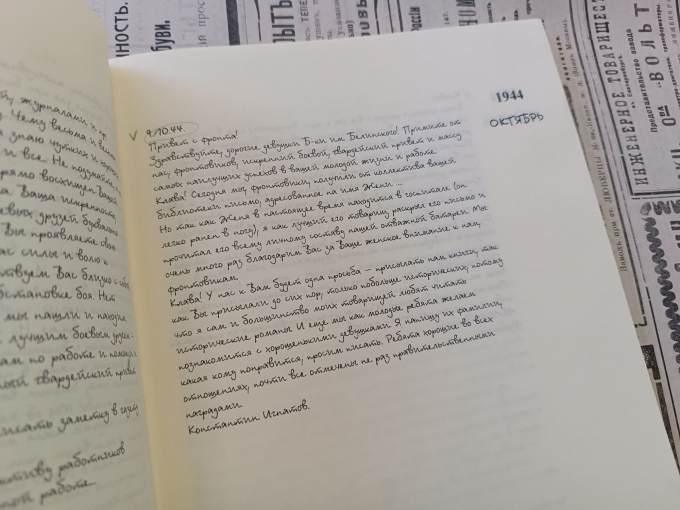

«Дорогой товарищ заведующий Свердловской библиотеки. Вы меня извините, что я вам пишу, не зная вас. Но фронтовая жизнь заставляет обращаться к человеку, совершенно не зная его. Хотя и у нас бывает мало времени здесь на переднем крае для учебы, но ты находишь свободные часы и хочешь изучать исторические документы так же, как и в тылу. Но у нас большая просьба. Вышлите Краткий курс истории ВКП (б). Если вы это можете сделать, я вас убедительно прошу. И буду вам благодарен. Вот все у меня, дорогой товарищ. С приветом к вам, фронтовик Соколов Константин», – это одно из писем, сохранившееся в архивах библиотеки, которое написал солдат из Польши 30 декабря 1944 года.

Как правило, после таких сообщений бойцам уже не приходилось думать о том, что они пишут незнакомым людям. Клавдия Скобелина, Эмма Волковыцкая и другие сотрудники тут же подбирали книги и отвечали на письма. Это была не «одноразовая» история, потом между адресатами завязывалась настоящая дружба. Мужчины с фронта искренне интересовались тем, как живут в мирном городе и узнавали, что сейчас происходит в Белинке. В те годы ее сотрудники соревновались с коллективом Ростовской библиотеки. Бойцы нетерпеливо спрашивали в письмах: «Ну, что там? Мы так хотим, чтобы вы победили в этом соревновании!» и добавляли: «От всей души желаем вам быть передовиками в соревнованиях с Ростовской библиотекой: вы должны быть передовиками, ведь вы же уральцы!»

Тяга к знаниям под шум пулеметов

«Запрашивали много классической, исторической и фантастической литературы. Были посылочки с книгами от 15 до 20 штук. Как вы думаете, что еще просили прислать? Таблицы логарифмов и историю партии, представляете? Краткий курс истории тогда везде нужен был для того, чтобы поступить в университет и сдать экзамены. Ещё технические книги спрашивали, потому что кто-то из студентов учился на мехмате. Они думали о самообразовании и дальнейшей учебе», – рассказывает главный специалист отдела краеведческой литературы Валентина Ильинична Рябухина, работающая в Белинке с 1962 года. Саму Клавдию Скобелину она не застала, но работала вместе с ее дочкой и коллегами.

Хоть книги и были лишней тяжестью, их никто не сбрасывал из сумок, как балласт. Носили с собой в карманах и вещмешках по окопам, по опушкам лесов, спускались с ними к рекам и шли в наступление. Их судьбы были разными, точно так же, как и судьбы солдат. В январе 1945 года в очередном письме Клаве один из бойцов, Михаил Мельников из Польши, рассказал, что в их роте очень любят книги и потому особенно ценят труд и заботу уральских девушек из Белинки, но недавно часть литературы погибла вместе с его боевыми товарищами:

«Коган был убит за книгой Гончарова снарядом, разорвавшимся рядом. И мой любимый «Обломов» полетел на воздух, изрешеченный осколками. Книги Горького и Островского прямым попаданием мины разнесло, и следов от них не осталось в ячейке, где их читали и оставили. Так в битвах за Карпаты мы бились вместе с книгами, с ними же и умирали те, кому суждено было умереть».

Настольной книгой у бойцов был томик Пушкина, но на столе его редко можно было увидеть – постоянно кто-то брал перечитывать. В последний год войны солдаты познакомились с творчеством Бажова. Его «Малахитовую шкатулку» читали по вечерам перед отбоем, находя в сказах что-то особенное, а потом в письмах делились своими мыслями. Чтобы отправить ответ, солдаты скромно просили у сотрудников библиотеки бумагу и карандаши. Ротный парторг А.Н. Халин, часто писавший с первого Белорусского фронта, однажды добавил в конце письма постскриптум: «Если есть возможность, то организуйте переписку с нашими солдатами, которые не имеют родных: Чебаков Иван, Глинский», а через два месяца и пять дней сообщил:

«Вы писали нашим бойцам – Глинскому и Голуверову. Но они ответить вам уже не могут, их уже нет… Вот пишу вам это письмо, а кругом идет ожесточенный артиллерийский бой. Фашисты ведут по нам огонь. Но мы в долгу не остаемся… Находимся мы на переднем крае».

Валентина Ильинична Рябухина делится, что даже спустя 80 лет эти письма до сих пор будоражат и не могут оставить равнодушными – их невозможно читать без слез. Порой бойцы писали настолько о личном и сокровенном, что нужно было обладать большим мужеством, чтобы подобрать слова и как следует поддержать. В марте 1945 года один из солдат, подписавшийся в конце письма как «П.С.», рассказал, что до войны жил и работал в Харьковской области. У него была любимая работа и семья, а сейчас – ничего, кроме однополчан, надежно прикрывающих тыл, и веры, что скоро наступит мир: «Был до войны женат, но жену немцы угнали на каторгу в Германию, и никаких слухов нет. Чувствую, наверное, нет ее в живых. Ну что же, война многим разбила жизнь…»

Тем, кто лежал с ранением в Свердловском госпитале, сотрудники библиотеки Белинского тоже помогали: многие девушки там работали и читали бойцам книги. Их основная задача была морально успокоить солдат, и литература в этом помогала.

«Все вечера пропадаю в Белинке»

Книги потом не возвращались в библиотеку, да о них и не спрашивали. Солдаты так и писали: «Они стали такими же ранеными, как и мы – затертые, порванные…» Но в шестидесятые годы вернулась история одного из читателей.

«Написала женщина по фамилии Рябушко – ее брат погиб в бою в 1942 году. Леонид Васильевич в предвоенные годы жил в Свердловске, учился в горном институте и посещал нашу библиотеку, а каждый вечер записывал в личный дневник, что с ним произошло за день. Записи оборвались в 1941 году, когда он ушел на фронт. В тетради Леонида Васильевича было много заметок о Белинке», – продолжает библиотекарь-краевед Валентина Рябухина.

Молодой человек учился на четвертом курсе института, готовился к экзаменам, ходил в театр, на танцы и в библиотеку, как вдруг – война. На фронт он ушел добровольцем. Из дневника студента Лени можно узнать, что в 1939 году он прочитал Брэма, а в 1940 – Вяземского и диалектику Гегеля: «Все вечера пропадаю в Белинке за чтением». После каждой строчки о библиотеке – оценка и выводы о прочитанном, а еще слова благодарности месту, где он через книги учился мудрости. Этих записей могло бы быть больше, если бы не война.

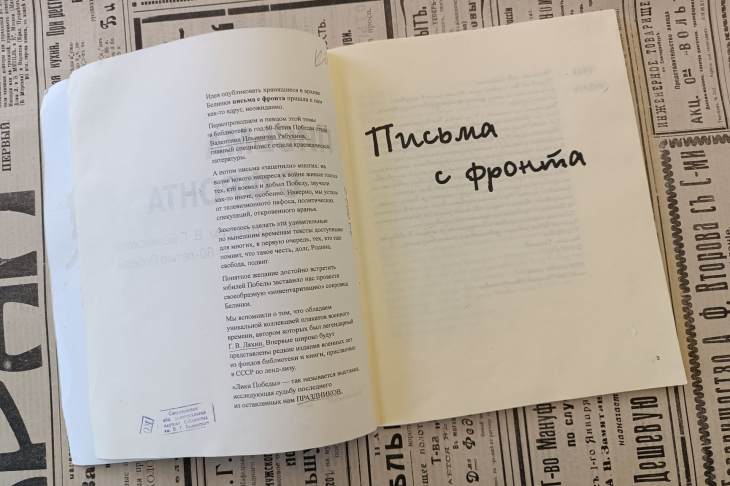

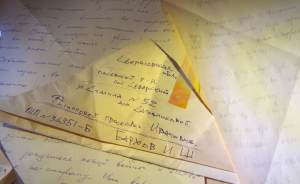

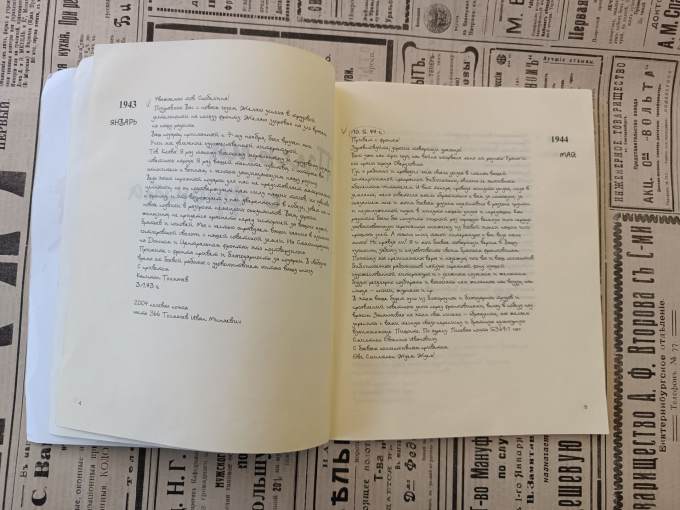

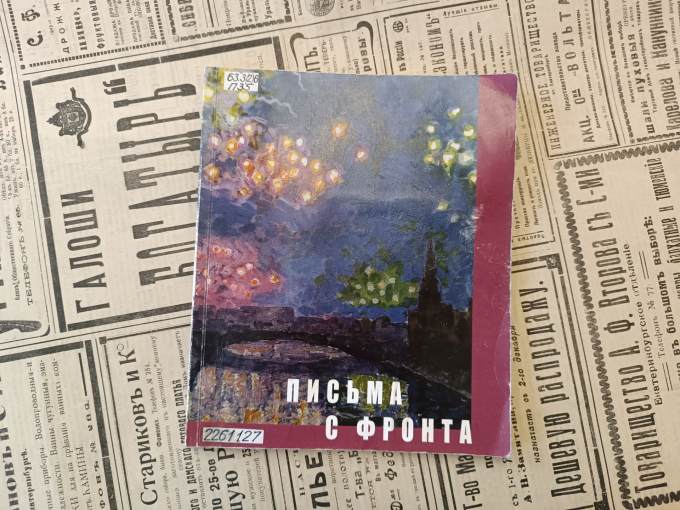

Воспоминания вечно двадцатилетнего Леонида Рябушко хранятся в архиве библиотеки им. В.Г. Белинского, точно так же, как и письма фронтовиков. В 2005 году к 60-летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники Белинки издали книгу «Письма с фронта». В нее вошли десятки перепечатанных посланий со всех уголков Советского Союза, которые аккуратным почерком старались выводить солдаты, сидя в окопах и траншеях, лежа в госпиталях и выписываясь из них. Между строчек они вкладывали всю свою благодарность уральским девушкам, которые находили время, силы и нужные слова для каждого. Эти письма не только про книги, они про дружбу, поддержку, любовь к Уралу, тягу к жизни и веру в приближающуюся победу. И даже сейчас, спустя 80 лет, они – словно мостик в прошлое, вступив на который, уже не будешь прежним.

Фото: Global City / Анастасия Болтачева, пресс-служба библиотеки им. В.Г. Белинского

© Интернет-журнал «Global City» Анастасия Болтачева

-8 °C

-8 °C